宏福苑大火第二天,零星的火光在残破的单位内部持续燃烧,有时死灰复燃。黄昏过后,不再灯火通明的大厦没入黑夜之中,无法清楚看见,只有焚烧中的白烟让眼睛依稀辨认方向。

失去居所的宏福苑居民,和必须暂时疏散的广福邨邨民,几天来流连在广福平台上,遥望焚毁的大楼。他们一时坐在角落发呆,吃义工派发的饭盒。香港冬夜的风刺骨,一些人走到残旧的平民商场里,借助捐来的床垫和被舖躺著,但无法入睡。

平台上还有另外一些从大埔或香港各处前来的人。火灾后第二天,他们开始组织人链传递物资,在地上摊开大量的毛垫衣物,到处问人是否需要热饮清水。第三天,这里历经多次变阵、订立规矩,已经成为一个极具规模的物资集中点,聚集了近千人。

星期五,宏福苑的火种大致扑灭,灾民被接送离开,相邻未被波及的屋邨也开始解封。但人们还是从远处而来,继续希望可以找到一个岗位,被告知任务,然后马上集体作出反应,步行或踩单车,迅速搬运、落货,再回到原位或移动到另一个物资点。

为什么会来到这里?“香港要人就帮手。”“捐了钱还是不安乐。”“香港有 N 多个 PK,但有一两个帮忙已经很好。更何况这里不只一两个,隔篱附近,甚至远在天边的、捐钱的。”

火灾已造成至少128人死亡。香港人在平台上打转,分发物资、聊天或发呆;有人在网上发力,整合寻人资料,设计容易使用的网络 App。他们一边觉得必须出来做些什么,又觉得自己在这一场错综复杂、牵涉人为的世纪火灾面前,做什么都不足够。他们想要帮助的是别人,可能也是自己。

“使唔使帮手?”

“使唔使帮手?”两天来,在大埔区最常听到这一句话。

大埔铁路站和市区内有不同的物资收集站,市民见到网上号召前来,或特意跨区加入帮忙。火灾之后,许多人把衣物、食物等物资捐助到大埔区内,这些互不关连的人靠 Telegram、Instagram 等社交平台沟通组织,收集和分发海量的物资。

一时间,“大埔救援 步兵组”、“大埔物资救援组”、“大埔宏福苑火灾.支援频道”、“大埔宏福苑互助站”等等的社交平台或 Telegram 群组建立起来,交流著各种支援情报。

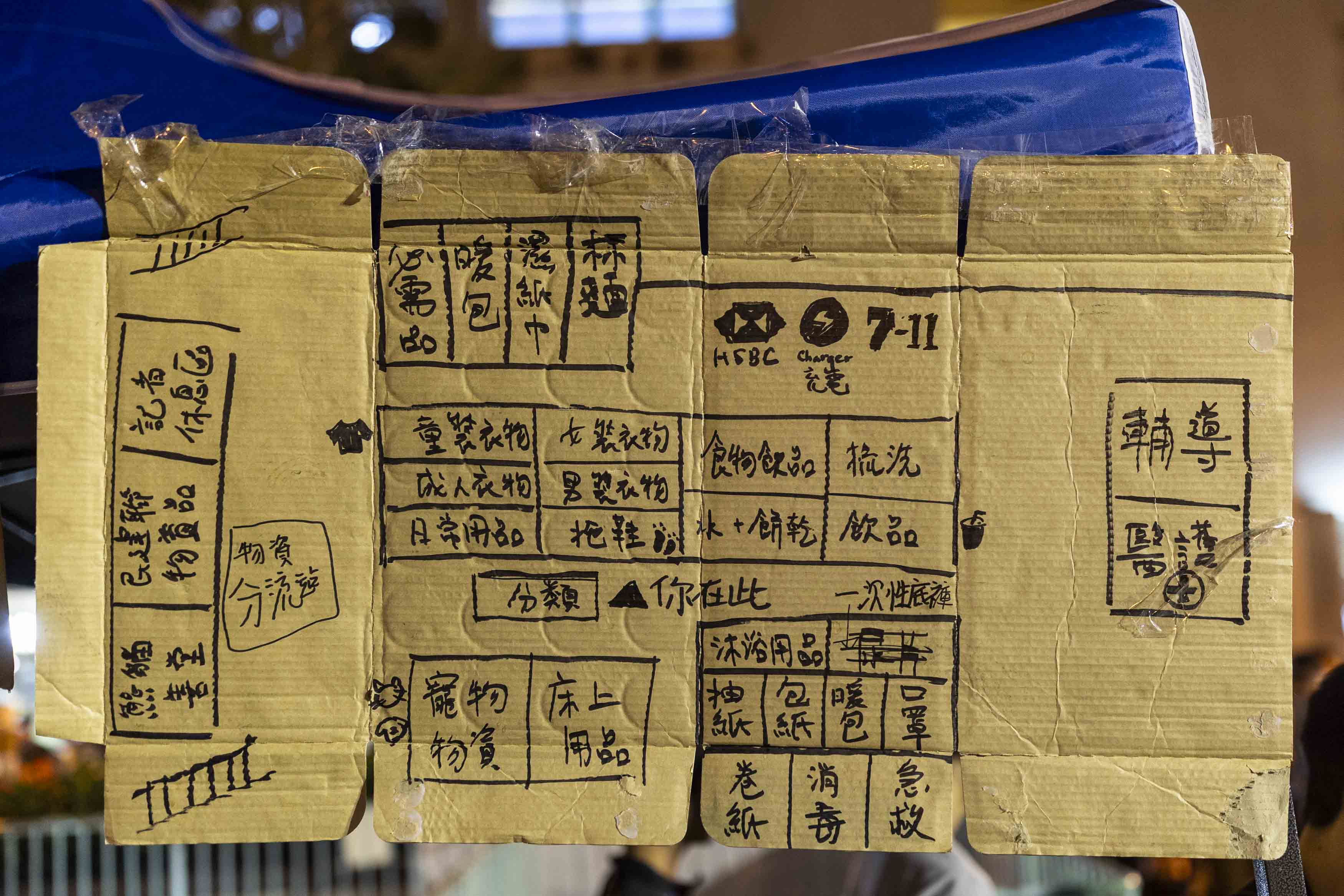

其中,广福邨平台空地是这些民众自发组织的重点阵地。这里有食品站,提供熟食、热饮甚至斋饭,强调灾民优先;位处角落的衣物站整齐分好女装、男装、中童、小童和婴儿衣服,也提供鞋袜;中间有日常用品站,摆满纸巾、牙膏、纸尿片和卫生巾等等洗刷用品;平台上则堆放满厚被和枕头。

每个放满物资的纸皮盒和红白蓝胶袋面前几乎都站了一个人。这些人大多都说自发到来,想看看有什么能帮忙。一些年纪看起来比较小的中学生穿著校服,高举用墨水笔写著“非灾民请勿拿取物资”的纸皮到处走动。另一边厢,这里也有不少社福机构、同乡会义工。

平台上还有急救站和紧急辅导站。区内空气干燥,街坊需要眼药水、润肤膏和喉糖,急救站提供了不少;他们又分流隔开需要物理治疗或量血压的市民。其中一位医护 Yan 昨天仍在老人院工作,今天本来放假休息,最后决定到大埔帮忙。网上有许多义工登记表格,“要等消息,但大家都很忙,不如 walk in 看看有什么可以帮手。”

“我很清楚老人家性格,尤其这是旧区多老人家,他们喜欢喝暖水、身上哪里容易痛。”她尤其担忧长者的心理健康。“血压药医生可能可以给,但抑郁,我们无法处理。”在急救站的旁边,社福机构设置了情绪辅导站。

没办法救火的人

“我人力有限,只能提供力,和我的脑。”广福平台其中一个管理者阿澄头戴鸭咀帽和口罩,手上长期拿著大声公和电话,腰间系著劳工手套。

阿澄是大埔人,今年20多岁,在火灾后第二天来到,当群组中有人问有没有人愿意当管理员,她马上举手。昨晚,她在大埔通宵协调和统筹物资。

“我谂无人想揸旗,始终责任好大,要揹好多事。但我最近状态可以 afford 到的,我有能力,想做到最好。”她说。

火灾第一天,她一直看著宏福苑的新闻直播,但不敢到现场看,怕触发自己过去的焦虑情绪,“我问自己为何会有这个 panic?我上 threads 看,原来很多人都想起一些过去发生的事情。但我觉得这件事始终要去面对,不是说不看就没事。”她觉得自己既然没办法救火,便加入物资群组帮忙。

27日傍晚,他们观察到广福平台的物资多而杂乱,决定请在场义工分类物件,设好一个个不同的区域,请大家注意预留行走通道。因为听闻会下雨,科技大学学生会和一些机构借出了帐篷,他们于是安排沙包负重,用胶板隔开食物纸盒和地面。

看到物资站人头涌涌,现场除了义工,还有许多贩商、物资提供者、管理处人士等等投入协作,“再见一次香港人团结一起,发挥香港最大的人情味,好好为这件事去著想,为这件事去心痛。”她说。“这一切很难得,香港实在发生了太多事,可能很容易会麻木,觉得事不关己。”

“怎样都有机会发挥到你的价值,不需内疚。你在现场,也是一种帮手,企喺度唔知道自己要做咩,我见到,我就会 call 你去帮我做嘢。”

集网友之力

除了物资站,社交平台、Telegram 群组和网络 App 也成为了重要的寻人资源。一个名为“宏福苑报平安”的 App 就在这两天搭建起来,把网上的“宏福苑报平安”google sheet 寻人资料,以整洁的网上介面重现。

按进去,住户能马上报平安和发放寻人资讯,寻人的则能按大厦座数、楼层、室号清晰地看见哪层哪户是绿色的“已报平安”、红色的“正在求助”;如有猫狗被困,也可填紫色的“复杂状况”。App 也导向了支援物资地图。

两三日来,应用程式的数据读取量已经超过亿次,以独立用家计大概有30万左右,最高峰时有2万人在线,平常大概有5000人左右。

App 的推手是30岁软件工程师 Nathan。事发当天,他没多留意新闻,回家较晚,大约10时才得知消息。在网上,大量寻人和汇集物资的网上表格正在流传,但他发觉部分因为流量问题而无法正常使用。

他想,借自己的专业和经验,要做一个更好使用的系统不难。他马上著手根据网上清单的内容,人手将资讯同步,从开始、部署、微调大约花了30分钟。之后他加入了一些街坊自发的 Telegram 群组分享连结,凌晨更新到两点左右就睡去。

“没有想过这么多流量,只是想著有需要的人能够方便地使用。”他说。

很快又有义工加入。Nathan 说他们“不认识,透过民间自发的 Telegram 联系到建立Google Form 及其他资源网站的义工,一起互相支援。”

人们开始在网上不断转发、使用这个App,过程中他和陆续加入的义工也要处理好些问题。初期为求方便,App 开放给所有人填写,没有任何验证机制,于是有人开始恶意填写,例如一整列变成红色或绿色,或删除已有纪录,留下无关的字句。

他马上将这些资料删除,在 App 内添加了验证机制,Gmail 及白名单机制等等,让群组内小数义工人手审核及填写,“这大大加重了我们的工作量。”

看著连日来空格或绿或红,他最担心的是资讯不够新、数据有错误导他人。他说自己并不认识火灾中的人,“希望大家都平安无事。”

争议和暗涌

这两三天的民众协作并非完全没有争议和暗涌。

第一个问题是物资过剩。自民众在火灾后自发组织行动以来,不断有新的义工和物资涌入大埔,他们已在网上公布暂时停止送赠物资。有义工说,有一些非灾民不断重复拿取物资,引起义工和居民之间的争执。

第二是满天飞、无法核实的讯息。一些人选择走到平台直接询问义工,而非单靠网络消息;也有人说无论真假,都只能到现场看看再算。

一个在日常用品站帮忙的18岁男生 B 说,自己从屯门来到大埔,已经通宵逗留了十几小时。另外几个年轻男生则分别从黄大仙、北区、蓝田来到。这些群组通常都互不相识,只是暂时聚到了一起。

从北区来的、22岁的 C 说:“我们有很多个 group,大家意见不一样,全部人都是自己出来,没办法。目的是一样,但做事方式不一样。有人觉得自己来就可以;有人觉得政府人员来了就让他们处理;有人觉得企硬,不需要他们帮手。有不一样很正常,大家是人。”

在日常用品站,有人拿起手机拍照,随即被义工喝止。“你拍什么?”她问对方是什么人,对方随即说自己来自保定海外联谊会,只是简单拍照。

随著事态进展,关爱队亦来到灾后现场。义工 Stella 在灾后第二晚前来,她主要在冯梁结纪念中学设置的庇护中心分派物资予受影响居民。26日晚上,他们开始土炮式整理大量物资,“早上九、十点,关爱队才进场。”她指后来民政事务处希望义工离开中心,交给关爱队接手,他们一度离开。

她称当义工再回到中心,却被关爱队拒绝进入学校、截停运送物资。“我心想,为什么在 TG 叫了但没有人来?”她和其他义工一度和警方、区议员周旋,甚至尝试在围栏交收物资。

在东昌街体育馆,《明报》也报导了类似的状况。有义工向记者表示关爱队称要接管体育馆,要求义工团离场并留下物资。民政及青年事务局长麦美娟回应说,现时一些庇护中心情况“颇混乱”,有很多并非居民人士;一般庇护中心不会让工作人员以外的人士进入,以保护中心内居民的安全及私隐。

警员也经常到平台巡逻。管理者之一阿澄说不太担心警察会赶他们离开,她认为可以先沟通解决,解释清楚她会如何疏导人们离场、清理在场物资。

27日接近子夜,平台上的市民愈来愈多,他们快速地分类物资。

不久,十多名警察逗留在平台中央视察情况,又有军装警员向义工查询谁会来拿取物资。气氛一时间变得紧张,义工也互相提点,说不要再打开新纸箱,怕马上要被赶走。几个年轻男生上前主动查询,警员只说希望他们保持声量,不要阻人或影响到周遭环境。

“我以为要赶我们走。”一个年轻人说。

“不是要赶我们走。”另一个年轻人跟其他人确认。

“我唔知帮唔帮到。点帮呢?我变返间屋畀佢?”

大埔墟铁路站外的其中一个小物资站,人们称呼为“大埔墟 A”,20多岁的 Chad 忙著回应前来查询的街坊。他一身健身室打扮、黑衣短裤,看起来很壮实。他是汽水机维修员,曾经有两年在地盘工作。

“政府为什么不封(承办商宏业)?知道公司行贿,底都花了,都不停止它?”他忿忿不平地评价火灾起因、棚网的阻燃性、在香港使用竹棚的历史和需要。“这个时势我不敢讲太多,但我会说是人为。”

Chad 是广福邨居民。昨天早上8点多开始,他游走在不同大埔物资站之间搬抬重物。消防一叫要水,“总之要,就 boom boom boom boom(搬过去)。你叫我去搬搬抬抬,有咩用得著就叫我,唔好客气。这是作为一个香港人,一个大埔人可以做到的事。”他形容,“一种好熟悉的感觉,突然因为这件事而回来。”

今天义工渐多,受影响居民也慢慢转移暂离;好些求助一呼百应,他们去到时已经堆满所需物资;社区会堂和消防员也说物资太多,不用再添。现在,“可以说我们是 stand by。”

“问心我觉得我做的事不多。物资在物资站空转。”他小小声地说。“坦白说,昨日我们整天在物资站转来转去,到现在我都很惭愧,不知道自己有没有帮到忙。”

“一个肢体受苦,就等同全部肢体受苦。”他提到圣经里的一句话。“但我帮唔到佢哋。我唔知帮唔帮到。点帮呢?我变返间屋畀佢?我变返人命畀佢?猫猫狗狗?BB?”

他安慰自己,可能祈祷还是有点用。昨天他诚心祈愿有婴儿的一家几口平安无事,最后婴儿被戴上氧气罩救出。“不信的人觉得是心理安慰,不要紧。最紧要人无事。”

现在物资数量似乎比居民的需求多,能否真正帮到忙?管理物资站的阿澄本来没有这种疑惑,但时间愈久,她开始有感受。她同意大家现阶段不知道可以做什么,“大家想有点贡献,有种自己做到嘢的感觉。”

她说:“但我不是英雄。如果我是,一个人我都不想死。我会容许自己有做不够的感受,但我尽了努力。用不同方法去修补或者平衡这件事。”

Chad 在想,接下来可以跟受影响的街坊聊聊天,为他们祈祷。“想做的太多,而帮不到的太多,我们做到的太少。”另外便是关注调查、追究真相和刑责,以及关心身边的大维修工程,“这样死者家属才可以得到一个公道。我们香港、我们香港人都需要这一个真相。”

“捐物资是否可以令死人返生?如果可以,我想全香港所有物资会堆到整个大埔墟爆哂。但唔得。我们唯一做到仅仅是这些。而真正做到事的人(政府),希望他们做事,不要让这些事发生。”

(尊重受访者意愿,B、C 为化名。)

香港红十字会建议,如市民因大型事故感到不安,可采取以下措施:1. 暂停接触相关新闻或社交媒体片段

- 大量重复观看事故画面可能加剧焦虑与情绪波动。可先暂停浏览与事故相关的影片、新闻或社交平台内容,让自己有喘息空间。

- 留意自身情绪反应:在大型意外后出现担心、恐惧、气愤、失眠或持续想起事故画面,都是正常的压力反应。若上述情况持续或影响日常生活,应及时寻求支援。

- 考虑使用心理支援服务

香港红十字会提供“Shall We Talk”心理支援服务,如感到不安、恐慌或不知如何调适情绪,可致电(+852)5164 5040 或透过 Telegram @hkrcshallwetalk 预约,由受过专业训练的职员或义工提供支援。