小华(化名)那天意外地出现在社工督导钟佩怡面前。他身材高大,因为务农的关系,身上还有些工作时留下的脏污,脚上穿著蓝白拖鞋,露出粗糙的脚皮,因著钟佩怡的问候,他不好意思地将手伸向前,脸上露出惊讶又开心的神情。

小华是钟佩怡的性侵加害者个案,曾犯下对近亲儿童性侵害的案件,当时,他正接受司法处遇(注:在司法上,对犯罪者进行矫正,透过教育训练等方式让犯罪者回归社会),不过,他已经多次无故缺席。

以司法角度来看,小华患有轻度智能障碍,又有恋童、性侵儿童的纪录,无故缺席处遇,得依法对小华开罚。而对进行危险性评估的社工人员来说,上述条件的加总,则是危险因子提升的征兆。

钟佩怡问他,为什么没来“上课”(指接受处遇),小华这才说,平时带他上课的家生病了,没人可带他出门、便要他不要去上课,并交代他“没有人带、不能随便外出”。

这不是钟佩怡第一次遇到无故未出席处遇的案例,像小华这样的未出席理由,其实也颠覆了许多人的刻板印象,以为小华是故意不出席、没有悔意、或是藐视法律。她说,就像小华,他依照家人的指示受到约束,反而是属于安全的类型,但如果人们不就探究,就只是再次强化了既有的偏见而已。

不过,不是每个人都能抱持善意与加害者互动,在既定的刻板印象下,许多关于加害人的剧本早已深植人们心中。钟佩怡告诉端传媒,你得让加害者知道你没有敌意、与他们建立关系,才有机会得知他们真正的想法,“司法系统可以更细腻的处理,不是只有处罚而已”。

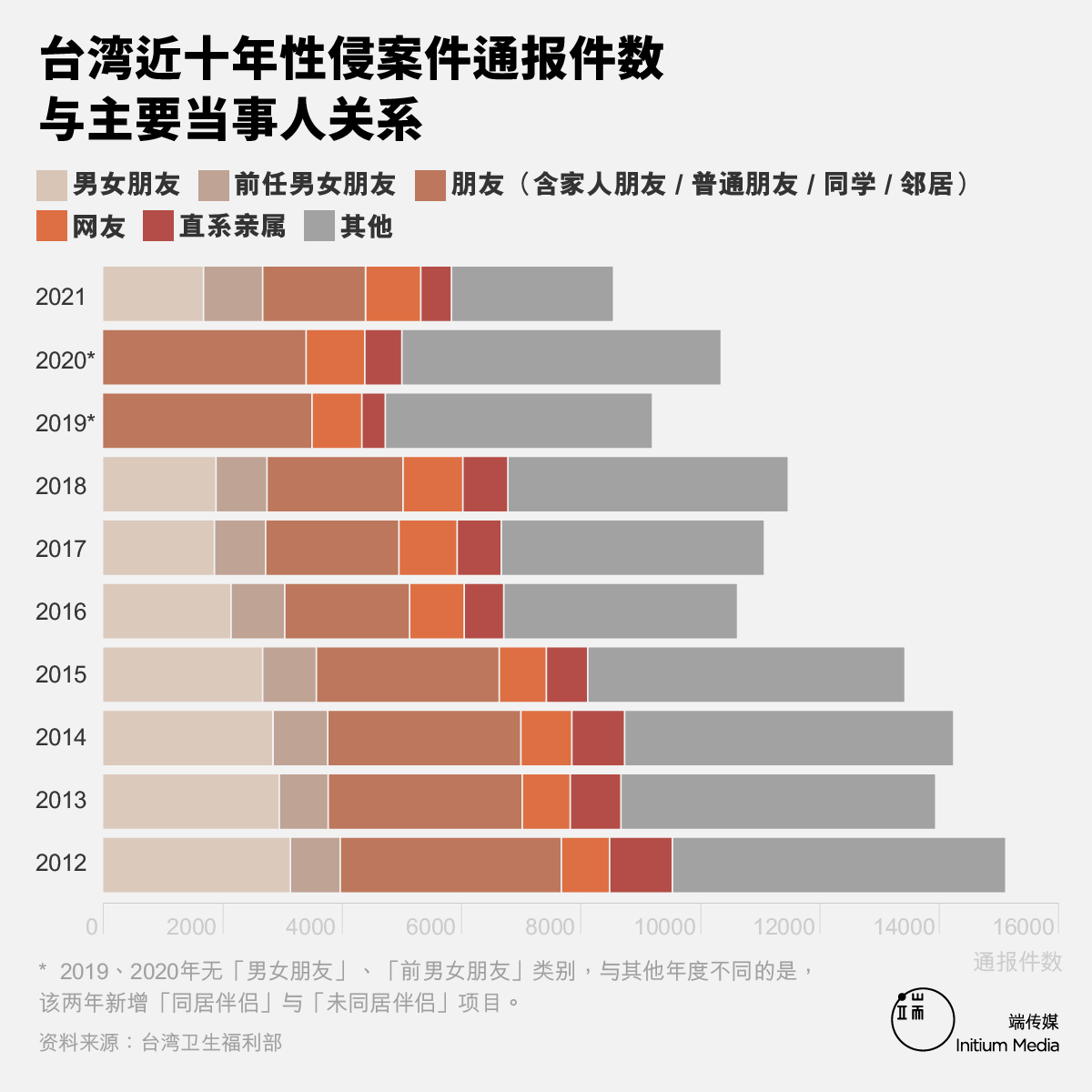

台湾卫福部统计,性侵害事件通报中,近五年的年均件数约在一万件左右,而加害与被害人的关系中,陌生人性侵的比例非常少。根据司法官学院进行的性侵犯罪统计中,进入司法程序的性侵案件多以熟人犯罪为主,陌生人的性侵大约只有一至两成。

不过,台湾社会却对加害者普遍存有错误迷思——也就是陌生或随机性侵等刻板印象。国立台湾大学法律学系特聘教授/纽约大学法学院Hauser Global Professor陈昭如指出,台湾社会对于性侵犯有著根深蒂固的想像,性侵害事件更容易成为“倒霉鬼遇上变态”。她强调,“许多性侵犯其实是所谓的‘正常人’,而不是人们想像中色狼的形象”。

端传媒曾深入追踪林于仙疑似遭遇主管权势性侵后坠楼事件,在采访中发现,除了受害者陷入“完美被害人”的困境,加害者也落入“变态、色狼”的刻板形象,然而在林于仙的案例中,涉嫌加害的前主管有著良好形象,亦是一名成功的长照界领袖。许多分析指出,在多数性侵案中,加害者拥有受社会主流认可的外在表现,例如是名认真教学的好老师、是体恤部属的温柔主管,与传统所认知的加害者形象差异甚巨,为什么会有如此歧异?