过去一周,极端强降雨袭击河南省中部,水库决堤,街道被淹。从事后公布的数据来看,自7月17日20时至20日20时,河南省会郑州市三天的过程降雨量达到617.1毫米,几乎相当于以往一整年的总量。尤其7月20日16-17时,郑州气象站观测的降雨量达到 201.9 毫米,突破中国大陆小时降雨量历史极值。据官方数字,至7月29日,这场特大暴雨引发的洪涝灾害和次生灾害,已造成至少99人遇难、近1366 万人受灾,直接经济损失估计达 885 亿元人民币。

随着全球变暖,极端天气正越来越常态化。世界气象组织秘书长塔拉斯表示,人类引起的全球变暖导致全球范围内强降水事件的频率、强度和数量都在增加。

近年来,中国短历时超标准暴雨频繁发生,并呈逐年增加趋势。1960年代,极端降水每年约占中国降水事件的10%-15%。但近20年来,这一比例上升到20%。7月14日,国际环保组织绿色和平发布《与“洪”共存—— 中国主要城市区域气候变化风险评估及未来情景预测》报告,显示近60年来,长三角地区和广东省极端降水(暴雨日数和暴雨过程发生频次)均呈波动增加趋势。即使是干旱的西北部内陆城市也出现了强降雨的情况。2018 年,新疆维吾尔自治区西北部的秦城镇在一个小时内遭遇了 110 毫米的降雨,而该地区此前的年降雨量记录仅为 52.4 毫米。

“风险不仅集中在经济社会高度发达的一线和二线城市,中小城市、小城镇区域的气候变化风险也在快速上升。”中国国家气候中心高级工程师、报告的主要作者任玉玉说,“本已匮乏的财政资金,相对落后的基础设施建设,由于人口流动导致的老龄人口等脆弱人群比重上升——这都将导致这些区域脆弱性增加,成为气候变化影响的高风险区。”

复旦大学城市公共安全研究中心主任滕五晓向端传媒表示,“我们过去主要围绕大江大河发生一些流域性的洪灾。这些地区随着水利工程以及防洪堤的建设,防洪能力有很大的提成。城市内涝现在反而成为比较常见的降雨灾害。”

暴雨袭城,地下空间成为应对内涝的关键角色之一。可在郑州暴雨中,地下空间不仅无法吸收多余的水量,更是造成人员伤亡和财产损失的主因之一。

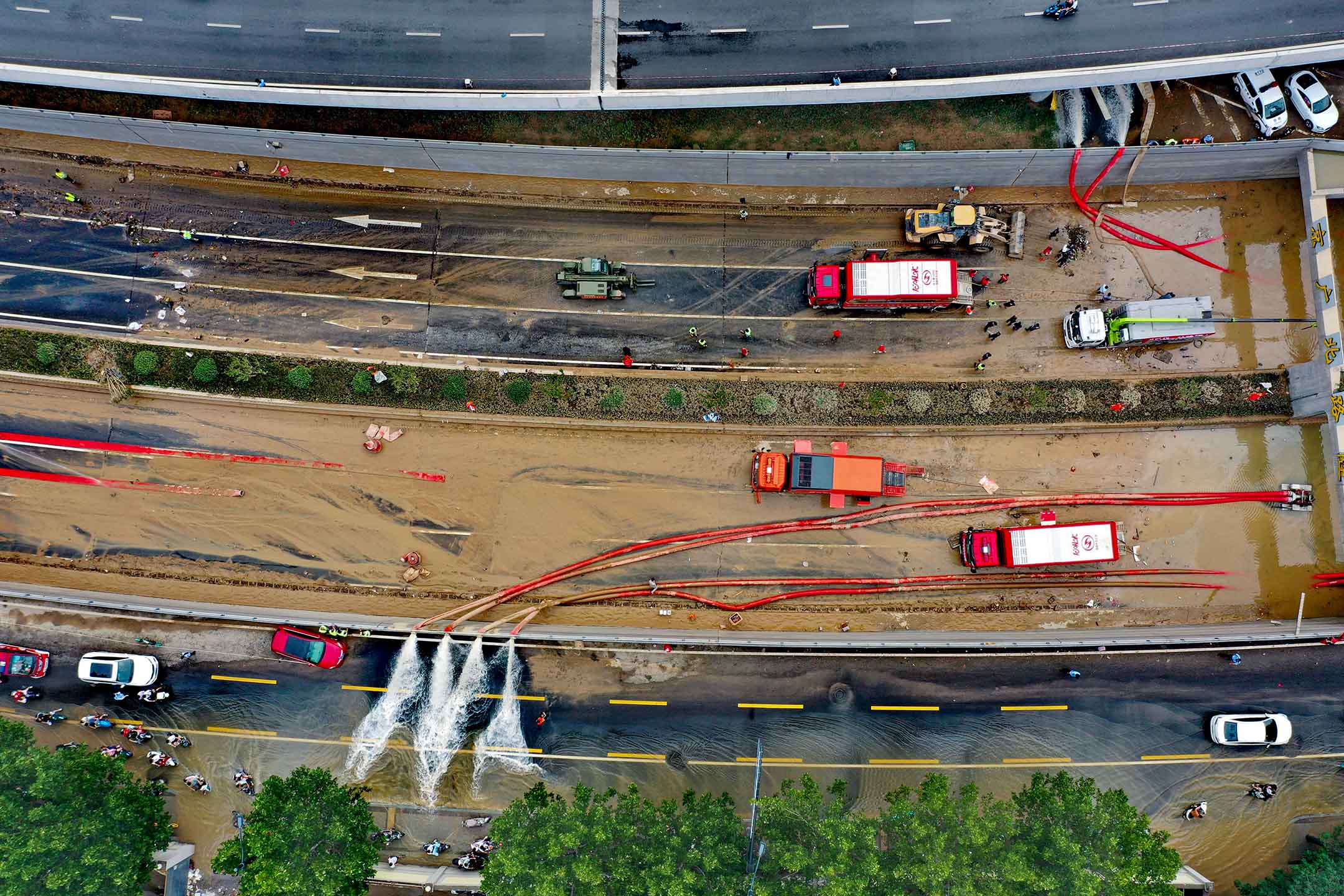

7月20日傍晚,持续性强降雨造成的积水冲进郑州地铁5号线,500余名乘客被困海滩寺至沙口路站区间。车厢内积水一度到达乘客胸部以上,导致10余名乘客不幸丧生。同一天,暴雨引起的洪流奔涌进京广北路隧道两端,造成200多辆汽车被淹,至少6人遇难。郑州交警于7月23日中午发布,除京广路隧道之外,16条市内隧道形成积水点。多处地下车库遭暴雨积水漫灌,车辆受损。

吞噬了生命和财产的城市地下空间,暴露了哪些问题?又如何做出改进呢?