近日,台湾因发生酒驾撞死烘培师事件,再次引起民众对于酒驾的热议,甚至有部分人主张用鞭刑治酒驾,其理由多略为:一、立法委员不敢修法用鞭刑,是因为怕鞭到自家委员、政府高官;二、如果鞭刑会让人失去工作、受到羞辱,那酒驾用鞭刑会让民众更加思考严重后果;三、用鞭刑的缺点只有对喜欢被鞭的人无效;四、用鞭刑作为刑罚的成本比自由刑来得低;五、用鞭刑没有侵害人权问题。据报载,因超过1万人在“公共政策网路参与平台”对酒驾累犯用鞭刑的提案附议已顺利成案,法务部表示行政院政务委员将于今年12月1日召开协作会议,讨论对酒驾案件是否增加鞭刑作为处罚手段。目前该提案附议人数已超过25000人。

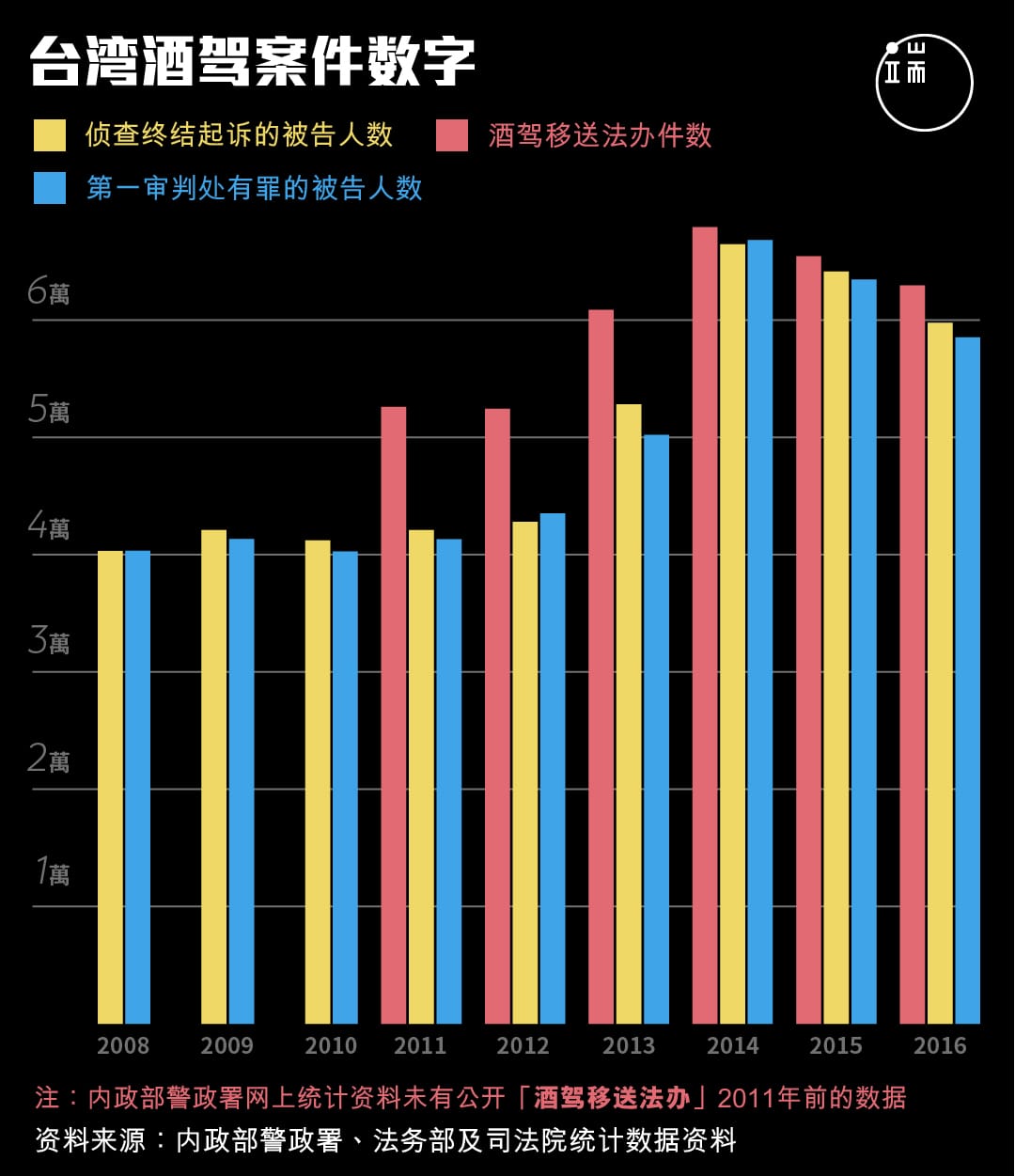

行政部门积极回应,展现政府愿意倾听民意而非将之排拒于门外,固然立意甚佳。不过,若回顾台湾针对酒驾行为的刑事处罚(刑法第185条之3),历来每当媒体大力放送酒驾撞死民众的报导,激起民怨,台湾政府都会以加重刑罚作为消弭民怨、回复民意的手段。因此,立法者分别于2008年、2011年、2013年间逐次回应民意,持续地采取重罚化的策略,并于2013年“提高该规定的法定刑度上限及下限”、“删除原有罚金、拘役”、“调降成立犯罪之门槛”。然而,迄今仍未能大幅减少台湾民众酒后驾车的案件发生,此情况众所皆知。相较于部分人主张用重刑治酒驾的看法,专家学者则对屡屡加重刑罚的修法策略提出质疑,甚至认为这样的策略已是黔驴技穷。

重罚化修法无明显预防效用