网路的诞生,常被视作进步的力量——更自由的言论、更民主的话语权、更有效的权力监察。但如同网路本身一样,“网路公审”亦是一柄双刃剑。隐匿在屏幕背后的“键盘战士”近乎零成本地执行“乡民正义”,一旦褪去虚拟的网路身份,每一位乡民都还是公民,这样的“正义”果真比往昔更“正义”吗?

“雪崩时,没有一片雪花觉得自己有责任。”网路生态为这一句话做出了生动的诠释:从“网络公审”到隐私权受到侵犯,从“偷窥狂热”到真相的缺失,这样的状况正是由网络上每一个普通人造成的,但没有人准备为此负起责任。

而同时,政经力量依然可以透过“网军”、“水军”重拾控制,封杀负面舆论,重金玩转公关,网路果真许诺更好的未来吗?

1

《Exposed》

作者:Bernard E. Harcourt

Harvard University Press

2015

数字革命正在打破国家、市场和私人领域之间的界限。因为热衷于被观看和被追随,人们不断地在互联网上更新自己的动态,在暴露虚拟自我的过程中得到极大的满足。而那些社交媒体、商业公司、情报机构和互联网巨头,便能够利用网络上的大数据对个人进行监视和操纵。与过去那种实体的监禁不同,现在的我们是在没有任何胁迫的情况下,完全自愿地交出了我们的隐私和生活主导权。在网络时代,一种新型暴政正在形成,我们的关系、人性、政治观念和生活意义都将被重新解构和定义。

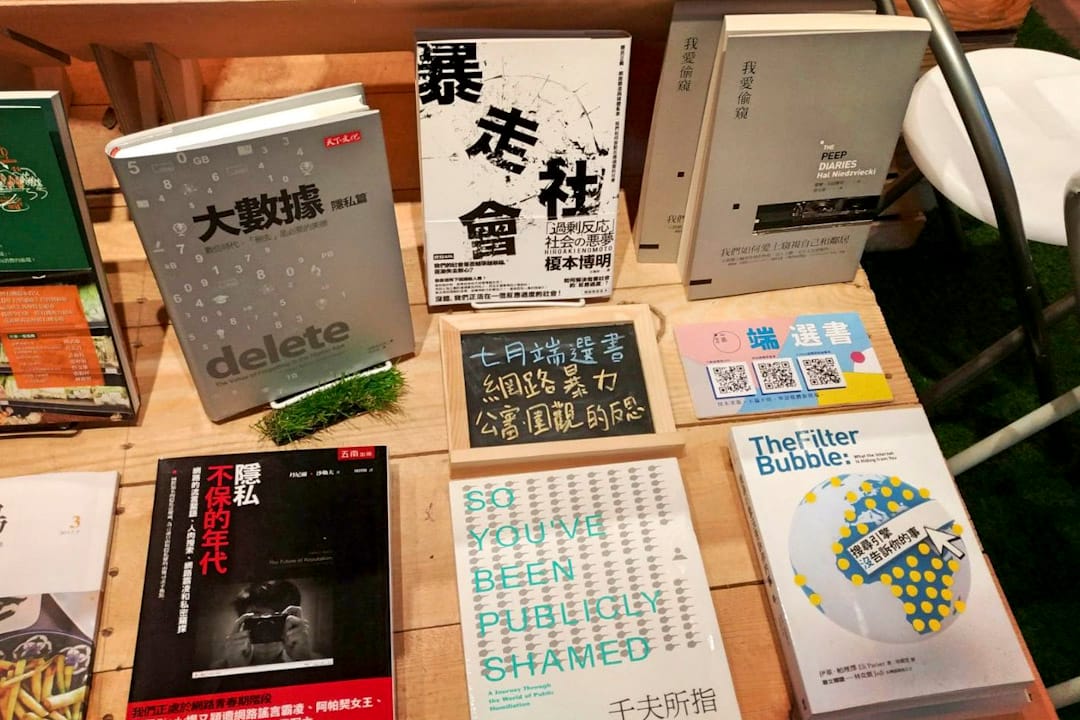

2

《乡民公审︰ 群众力量,是正义还是霸凌?》

作者:Jon Ronson

商业周刊

2016

在网络世界,什么是真正的“正义”无人知晓,但大家却不停地对他人施以审判和惩罚,并以此为乐。在这个“全民皆狗仔”的时代,谁都不知道自己会不会就是下一个新闻当事人,在一夕之间变成众矢之的,受到公开的羞辱。这种民粹的力量曾被视为弱势对强权的集体抵抗,但当枪口对准的也是普通人时,往往会无情地剥夺他们的尊严,令他们承受不成比例的代价。在互联网上,一个“公审事件”究竟是如何发酵的?身处其中的攻击者和被攻击者扮演着什么样的角色?他们是如何运用网络力量来捍卫自己定义的“正义”?

3

《如何应对愤怒的公众》

作者:劳伦斯•萨斯坎德

北京联合出版公司

2016

这本书不仅是世界权威的危机调解指南,也是一项通过突发的危机事件来了解社会心理的研究。在社会发展的过程中,政府和企业都难免与公众发生冲突,而公众表达的愤怒往往极具冲击力、令人无法招架。公众会因为什么而愤怒?如何安抚公众的情绪?想要与公众形成良性互动,应该采取什么样的方式?如何找到互利的解决办法呢?

4

《我爱偷窥》( The Peep Diaries, by Hal Niedzviecki)

作者:Hal Niedzviecki

立绪出版社

2012

这是一个人们热爱偷窥、也热爱被人窥的时代,“窥视文化”已经成为了一种兴起的现象。将自己的生活放上直播,已经不再是令人警醒的“楚门的世界”,而是人人趋之若鹜的“风口产业”。人们开始将自己当作是产品一样进行包装,贩卖自己的私生活细节,以此来吸引他人的关注和喜爱。为什么人们能够从暴露和围观私生活中获得满足感?科技究竟如何改变了我们对于隐私、个体和人性的观念?

5

《搜寻引擎没告诉你的事》

作者:Eli Pariser

左岸文化

2013

互联网为我们带来了多彩的世界和多元的观点,然而在网络世界的你,可能一直以来都只能看到一种颜色、听到一种声音。随着科技的快速发展,搜索引擎和社交网站越来越多地使用精心设计的算法搜集你的个人信息、为你订制个性化的推荐,看似贴心,但却使得我们只能活在自己的“同温层”里,看到自己想看到的世界,听到自己的回音。大数据为我们提供了便利,但也在人与人之间筑起了围墙,逐渐消蚀着公共讨论的基础。

6

《隐私不保的年代 :网路的流言蜚语、人肉搜索、网路霸凌和私密窥探》

作者:Daniel J. Solove

五南出版社

2015

网络使得信息得以自由流动,使得言论得以自由发表,但你有没有想过,这有可能使我们陷入更大的不自由?当个人通过网络和整个世界紧密地连结在一起,我们的空间和隐私还能够得到保障吗?作为个人隐私法方面的权威,作者尝试从法律的角度提出解决这两难困境的出路,尽可能地在“自由”和“隐私”之间寻求一个平衡。

7

《暴走社会:乡民正义、网路霸凌与媒体乱象,我们如何面对反应过度的社会》

作者: 榎本博明

时报出版

2016

越来越多“反应过度”的人正充斥着我们这个社会:他们对于周遭的世界充满了攻击性,稍不顺心就抵制,一言不合就暴怒。在网络时代,人们学会的不是理解多元的观点,而是通过网络这个工具,去满足自己在现实中无法满足的权力私欲。当这些极端的人群和激烈的言行带来社会撕裂时,我们应该如何应对?身在这个“反应过度”的社会,我们又该如何自处?

8

《数位时代,“删去”是必要的美德》

作者:Viktor Mayer-Schönberger

天下文化

2015

因为网络世界没有“遗忘”,在互联网上不经意的痕迹、不当心的留言,都可能成为终身的污点,无法被抹去。在这样的情况下,我们还能够安心地在网络上畅所欲言吗?作者麦尔荀伯格意识到,巨细靡遗、永不磨灭的大数据记忆,对于人类而言可能并不是一件好事。为了不让自由的互联网平台变成“数位监狱”,拥有“遗忘”机制的数位储存技术,将越来越被人们所需要。

9

《失控的真相:为什么你知道得很多,智慧却很少》

作者: 迈克尔·帕特里克·林奇

中信出版社

2017

网络的普及,使得当权者很难封锁消息、捏造事实;但另一方面,网络也成为了扭曲和控制真相最强大的工具。每天有成千上万的信息涌入我们的视野,却可能使我们比任何时候都更难知道何为真相。信息时代给我们获取知识带来了便利,但也削弱了我们独立思考、分辨是非的能力。若一直沈浸在“回音室效应”所构建的“舒适区”里,用“比嗓门”的敌对态度压制不同的声音,我们该如何在这个时代重建更好的公共生活?

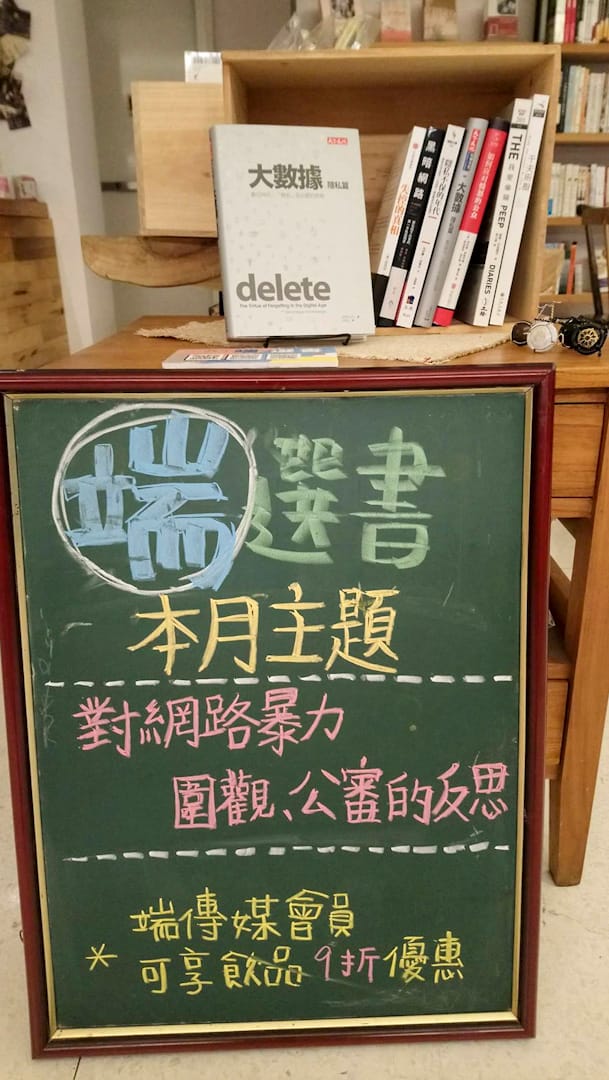

青鸟书店

地址:台湾台北市八德路一段 1 号玻璃屋 2 楼

电话号码:+886 2 2341 8865

营业时间:周一至日,10:00 - 21:00

端传媒会员优惠:店内饮料 9 折

水牛书店

地址:台湾台北市大安区瑞安街 222 巷 2 号 1 楼

电话号码:+886 2 2707 7003

营业时间:周二至日,11:30 - 21:30

实验厨房供餐时间:中餐 11:30 - 14:30,晚餐 17:45 - 21:30