在全民皆摄影师的时代,一场运动的参与者本身就是运动最直接的记录者,在香港雨伞运动之中,高举雨伞的人被拍摄,下一秒很可能就是他高举相机/智能手机,转过身去拍摄那个放下相机举起雨伞的人。在这种影像饱和之中,所谓的专业摄影师如果要区别于Facebook上往往是第一手热辣辣影像的制造者,必须要另辟蹊径,因为所谓纪实摄影的第一规条“你拍得不够好是因为你离得不够近”(罗伯特.卡帕)在这种肉搏战一样的占领运动已经失效,因为人人都离中心那么近,全民运动中所有人都成为中心。

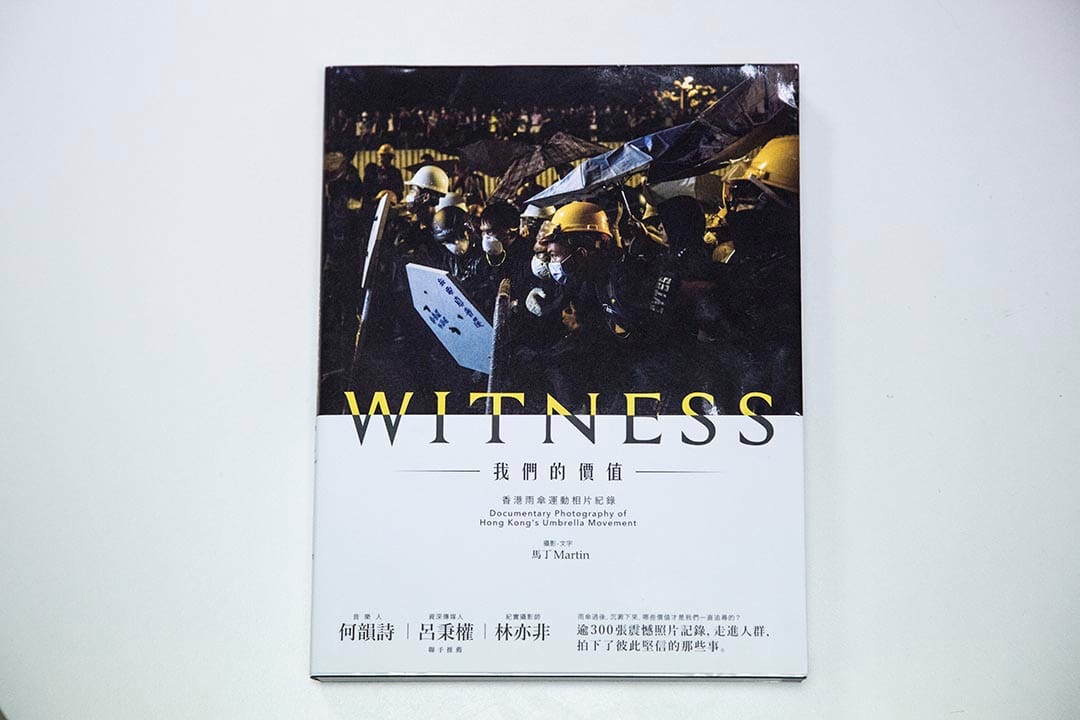

如此情势下,首先突围而出的,依然是遵守传统新闻摄影理念,但做得更多以求以量取胜的摄影师。无法回避的一本摄影集当然是马丁的《我们的价值》,这本厚达数百页的全彩色影集几乎无孔不入地记录了928之后运动的方方面面(遗憾的只是928当天及此前,马丁不在香港,成为他的记录最大的缺失)。马丁虽然是商业摄影师,并非专业记者,但他在整个拍摄之中无处不表露出一个战地摄影记者的素质,在他的影像中最能传达的是:这是一场多面向的战争,除了剑拔弩张的示威者与警察之间的冲突,马丁还善用特写去挖掘个人内心的“战争”,虽然他没有拍到928那天的催泪弹的硝烟,他却拍下了因此深埋在人心的硝烟。这一点超越了他影像语言的保守,成为《我们的价值》的最大价值。

与之相比,本来是纸媒摄影记者的谭志荣采取的却是并不那么新闻摄影的叙述方式,按理说他长期置身占领区的第一线,无数晚上直接和留守者一起睡马路共同进退,他完全可以交出一本更全面的雨伞运动全记录。但谭的《我们不是暴民》(四笔象出版)在编辑选择上颇见心思,剔除了大多数冲突的时刻,而去凝视那些决战前后的人的肖像、他们晨起或者熟睡时的那个“纯真时刻”,让你看到的绝非“暴民”而是赤子。此外,对一缕缕斜穿过密集楼群的阳光、黑夜里散落街道的物件上面的微光,谭志荣愿意为之停步,也显示出他并非一个摄影记者而更像现代意义的“影像拾荒者”,他捡拾了这场运动的草根、即兴、野生等另类价值。