金像獎即將揭曉,又是一個亮麗爭妍的影壇盛宴;而香港電影在2023上半年經歷繁榮小陽春後,卻於2024再度陷入疑似的寒冬:港片產量大幅回落,戲院亦紛紛陷入結業潮。誇張一點說,一間接一間戲院停業消息,可能比今年上映的港產片還要多。連鎖院線不斷縮減經營規模,有著幾十年歷史的老牌戲院,像銅鑼灣總統戲院(2024年4月30日結業)、旺角新寶戲院(2025年4月1日)亦不敵時勢結業,從此成為歷史。諷刺的是,把握機會到戲院門外拍照留念的人為數不少,入場看一齣戲聊以餞別的人卻始終不多。

那種曾經周末戲院散場前後,圍著電影海報人頭湧湧的畫面再不復見,無論是經濟大環境欠佳,還是串流平台風行所致,本地觀眾入場意欲減少已成事實。電影行業輝煌不再,步入憂慮漸深的所謂寒冬期。電影工業各環節中,導演、編劇等創作者一環,本是日常傳媒訪問首選,而今年,為從更多環節、角色和崗位拆解電影蕭條年代之狀況及由來,筆者在每年如約而至、衣香鬢影的香港電影金像獎前夕,一煞風景,到幾間戲院及電影公司走訪了多位電影統籌、宣傳、發行人物,及應對戲院日常票務的前線崗位,也訪問了片商代表,及影展策劃人,談了些紅地毯上星光熠熠、閃爍其詞間,大家未必會傾訴的心底話。

不論前線還是幕後,大家雖對戲院這個光影交匯之地有一份深厚感情,認為觀影體驗不可能被取代,但也切身感到肅條年代的慘淡。要殺出新的去路,談何容易,尤其本地電影十幾年來曾成功憑著一連串謝票活動挽留觀眾,抗衡斥資億萬製作的中外大片;然而謝票文化持續多年,於觀眾已成常態,也現疲態,對催谷票房的成效則越來越低。

那種曾經周末戲院散場前後,圍著電影海報人頭湧湧的畫面再不復見,無論是經濟大環境欠佳,還是串流平台風行所致,香港本地觀眾入場意欲減少已成事實。電影行業輝煌不再,步入憂慮漸深的所謂寒冬期。

與此同時,本地觀眾口味隨著社會風氣也或有所轉變,近年傳統的商業類型片乏善可陳,因而備受冷落。電影市場再度轉移,曾經北上發展的一眾商業片導演,都積極另謀出路,其中一個新方向,就是重新與東南亞市場接軌。日中則移,適者生存,常說電影是一個社會的縮影,命途亦然。

怎樣才多觀眾?發明謝票場

沒有誇大,幾乎所有在今屆金像獎擁有提名的演員、導演,甚至編劇,以及做電影配音的單位,都有跑過所謂馬拉松式的謝票場。連第一屆金像獎影帝(1982)許冠文都在隊列,他大概沒想過自己四十年後,要為這一年獨撐本地電影票房的《破·地獄》頻頻亮相謝票。

老一輩導演和演員走紅於香港年產三百部戲的黃金時代,並不很習慣今日這種近距離與觀眾小範圍互動的謝票活動;但年輕一代對這場面則見慣不怪,甚至出席謝票已被視為參演一部電影的「份內事」。

「你老一輩的電影人,根本就不需要做這些事情,我拍了一部電影,我不需要跟觀眾交代些什麼,不過這一代的新人,就多了一件事情要去訓練,就是如何直接地面對觀眾,都有觀眾很不客氣,問得很尖銳。」Golden Scene(高先)電影發行及統籌人 Felix形容,謝票已是今日電影圈幕前幕後的指定行程:「現在拍完一套戲,不是拍完就完,還有很多事情要做。還要做宣傳,做媒體訪問,之後還要去謝票場面對觀眾,讓他們直接問你問題。」

謝票這回事,是何時變成一股風氣,甚至香港戲院文化一部分的?答案是跟 Golden Scene 有關,也跟 Felix 最初入行做電影有關。謝票的故事,要從 Felix 的姨媽開始說起。

「因為其實 Golden Scene 就是我姨媽的公司。」他說——他姨媽也就是 Golden Scene 創辦人曾麗芬(Winnie)。

曾在嘉禾電影從事影片採購多年的 Winnie,離開嘉禾後在 1998 年成立 Golden Scene。「那時我都只是八歲而已。很多人都說,是不是因為我姨媽的關係,所以我就入了這一行,其實都一半一半。」

「好像連續謝票謝了二百多場,那時很瘋狂的。杜生一進去,第一句說的就是『多謝支持香港電影!』,然後那些人就會起哄了。大家的情緒都很高漲,很感受到香港電影的渲染力。」

時至今日,Golden Scene 擁有一間自家經營的戲院,也是最重要的香港本地電影發行商之一。不過,跟八、九十年代的大片商相比,如 Felix 所說,Golden Scene只是一間經常「刀仔鋸大樹」(以小博大)的小公司,一直都是家庭式運作。「我們公司規模很小,不計會計可能只有八、九個人。所以包括做 PR、Marketing,我每樣都會看著,每樣都會涉及,需要我的話都要幫手。」他接著說:「而我做的第一部戲,就是 2012 年暑假的《低俗喜劇》。也是我在 Golden Scene 做的第一部戲,到現在都非常記得。」

讓 Felix 最深刻的地方,是他一入行就立刻捲入謝票風潮。他說:「在《低俗喜劇》之前已經有謝票了,應該是《人間喜劇》(2010)開始的,啊,也是杜生(杜汶澤)的作品。所以你都可以說是杜汶澤發起這個謝票的熱潮。」

那年,論盡當年電影圈光怪陸離的《低俗喜劇》一度是城中熱話,直到今時今日,鄭中基演的大陸土豪「暴龍哥」仍然叫人回味。不過 Felix 更回味的是,當時那一片觀眾熱情歡呼的光景:「那時候的謝票,跟現在的謝票不同,因為現在的謝票是會告訴你,今日有哪些人會去謝票,他們會去哪一間戲院。那時候的謝票是真的,我們一輛保姆車,有杜生在,有導演彭浩翔在,有我在,有時 Winnie 也會加入。」然後,他們就看著手機上的電影售票 App,「哪裡紅色(接近滿座)就開車去哪裡。我們開車途中,我才打電話給那裡的戲院經理,『喂,經理。現在杜生和導演在上來,有沒有麥克風?沒有就算了,直接叫吧。』然後散場時就真的衝上去。所以那時候的謝票,是真的給到觀眾驚喜。」

《低俗喜劇》成為 Felix 第一個瘋狂謝票的經歷,也為 Golden Scene 殺出一條宣傳小本電影的出路:「好像連續謝票謝了二百多場,那時候是很瘋狂的。杜生一進去,第一句說的話就是『多謝支持香港電影!』,然後那些人就會起哄了。大家的情緒都很高漲,所以令我印象非常深刻,也很感受到香港電影的那個渲染力。」謝票,從此成為合拍片審美疲勞下重新撻著(點燃)本地電影、凝聚本土觀眾的一種方法,也跟 Golden Scene 素來小有小做,積極發行小品本地電影的路線一脈相承。「之後那一年就是《狂舞派》(2013)。《狂舞派》也是瘋狂謝票的,但感覺非常不同,因為戲中演員全部都是新人,黃修平那時候相對也是一個新導演。後來再做瘋狂式謝票的,是《點五步》(2016)。」

「不過現在的做法是反過來的,就是想要用謝票這件事去催谷票房,催谷那一場的入座率。」他感歎道:「事實上,以前那時候的感覺可能是好一點。」

「謝票場」作為方法:盛衰分野

「以前只要夠勤力,整個團隊在一起,有監製或者演員去帶動一些東西,他們不放棄,你都覺得衰極有個譜。就算套戲本身不好,賣勤力都應該可以。」

疫情之後,Golden Scene 終於在堅尼地城開了自成一家的高先戲院,Felix 笑言,自己的正式工作是做銷售及採購,但以前是因為要去謝票,近年則因為開了戲院,「譬如拿戲院牌、酒牌、小食牌,這些都是我有份跟進。基本上戲院大部分的東西,就算是小食部的燒賣,或者我們賣的香港手工啤,我都有參與,日常的排片都是我排的。」

這天,同樣約了在高先戲院做訪談的人,還有負責做電影宣傳及公關的阿邦,他也經常擔任 Golden Scene 的外援。阿邦和 Felix 有時是隊友,有時各自負責不同電影的謝票活動,在戲院碰面。Felix 笑言:「我要分享,其實我們是一起入行的。」

阿邦都是當年《低俗喜劇》謝票團隊的其中一員。不過,這並不是阿邦入行的第一部戲。他說:「低俗喜劇》那時我還未正式入行做電影的,但我就很想來見證一下這個如此強的謝票。」

後來阿邦加入了另一間本地電影公司擔任傳媒公關,往後在不同電影公司擔任宣傳工作。當然,有些公司,有些戲院,今日已不存在,阿邦則見證了電影市道的盛衰。「我做了這麼久,《低俗喜劇》真是最難忘的。」

「我調做 PR 正式跟的第一部戲就是《殺破狼 2》(2015)。那時只是參與一些很皮毛的事,但我記得那個年代還是有很多資源去做宣傳,譬如以前首映後還可以有一個 after party,謝票前後都有車跟著去錄影。而這些東西好像跟現在很遙遠了,以前好像每一件事都大型很多,現在做完之後就收工拜拜,什麼都沒有了,事情變得很簡單。」

作為前線宣發的搞手,走遍香港大小戲院是日常工作,阿邦憶述:「入行第一年做電影時,因為連續跟了幾套港產片,就覺得好像什麼都關你事,我的崗位雖然是很後期的東西,但好像每一個人都要透過你去聯絡,又因為宣傳上發生的很多事情都是跟你自己有關,你很有滿足感。」

但他坦言,如今情況相去甚遠:「開初幫忙去做謝票是沒有壓力的,但做久了就知道,原來有它的壓力,也是那麼困難的。那時港產片也開始變得挺差了。」他續說:「以前只要有謝票,你都不用擔心沒有人入場看,但尤其現在,我經常都很擔心,有時去到謝票那一天,嘩,院廳還是很綠(尚未滿座),還是只有十幾二十人,你要擔心的東西就再多了。」

「以前只要夠勤力,整個團隊在一起,有監製或者演員去帶動一些東西,他們不放棄,你都覺得衰極有個譜。就算套戲本身不好,賣勤力都應該可以。」跟許多前線崗位的人一樣,他認為 Covid 的出現,可能是最大的改變,由於疫情期間戲院入座率有限制,也無法謝票。到疫情過後,看似復常但整個氣氛都不同了,如阿邦所指,「可能已經是沒有新鮮感了。謝票剛剛興起時,大家發覺派人出來原來是有效的,但漸漸去到某一個位又不行。」

「以前只要有謝票,你都不用擔心沒有人入場看,但尤其現在,我經常都很擔心,有時去到謝票那一天,嘩,院廳還是很綠(尚未滿座),還是只有十幾二十人,你要擔心的東西就再多了。」

疫情後市道每況愈下,片商也因而陣腳大亂,不但謝票與否都幫補不了入座率,也要處理很多人事問題,「包括經理人、導演、監製、其他團隊裡的同事,大家經常都要開會,但每次開會之後大家的想法都會變得太快了,可能連上映日期都無法確定,首映又不知道何時做,你的演員又不知道要 mark 起哪些日子幫電影做什麼活動或者謝票,很多事情都是最後一分鐘還在改來改去。」阿邦作為前線,坦言沒以前的日子那麼好過:「一到確認映期的時候你就會很緊張,有些電影由落實到上映,只剩下三個星期去做宣傳,其實是不可能的,只不過你要硬著頭皮去做,以前很少有這個情況,起碼都有兩個月準備去宣傳,要做本地小片,過去的概念是避開一些大片檔期就可以了,但現在不知道是不是看電影的人都少了很多,電影公司就有更多考慮的因素。」

而要數到最困難,都是那些中小型規模的港產片。阿邦形容,比起做相對簡單的外語片、合拍片,自己都很想投放多些心力於本地小片,尤其是2013年開始的「首部劇情片」計畫資助的新導演作品,「但因為沒有資源,導演是新的,演員可能也很新,你賣廣告也沒用,即使你貼張海報出來都沒人想看。這真的要揼石仔(編注:一步一步、積少成多地完成繁瑣工作),但究竟你要揼多少東西出來,才有人留意到這套電影?」——唔,跟阿邦談了一下他做過哪幾部「首部劇情片」,我們突然想起一個例外狀況。因為其中一屆的「首部劇情片」《過時.過節》(2022)就是他接手的。一千多萬票房,以「首部」來說成績斐然。當中,人氣男團 Mirror 成員呂爵安和盧瀚霆應記一功。

依然是「星」光效應?

「十分鐘前明明有二百個人出現,十分鐘後只剩下十個人,這個畫面很深刻,覺得好像為我揭開了新的一頁。」

正是那年,呂爵安憑著主演《過時.過節》獲金像獎最佳新演員提名。——揼石仔沒用,但是「鏡仔」有用。

Mirror 出道以來,某程度上以另一種姿態橫掃電影圈,他們本身已儼然是一種類型片,由於粉絲人數眾多,一度出現歌迷會為偶像主演作品包場應援,買空凳刷票房的情況,坊間評價好壞參半。而 Mirror 成員親身出席謝票的場次,更屢屢變成人山人海的粉絲見面會。

「由 Mirror 配合宣傳開始,好像就改變了電影的生態。」阿邦苦笑道:「他們是去到另一個極致,原來演員出來,對一部戲是可以這麼重要的,我覺得是很推翻了之前的想法。你是很見證到那個效果,也是我這麼久以來都沒有經歷過的,原來好像見到另一個世界。」阿邦說的是粉絲為多見偶像一面,瘋狂買下他們現身的所有謝票場座位。以一些映前謝票的活動為例,親歷其境的阿邦形容:「十分鐘前明明有二百個人出現,十分鐘後只剩下十個人,這個畫面很深刻,覺得好像為我揭開了新的一頁。」他說得隱晦:「電影的銷售手法是不同了,我不知道是好還是不好,我沒有去想。」

提起 Mirror 的謝票場,戲院經理 Gary 同樣有著一夜印象深刻的經歷。Gary 任職於圓方商場開業多年的 Premiere Elements 戲院,俗稱 PE,其前身是 MCL 院線的 The Grand Cinema,五年前,疫情期間由百老匯院線接手經營,也從此打開了 Gary 兼任暖場司儀的新常態。不止謝票活動,如今許多首映或電影節的開幕閉幕,都會在這裡舉行,包括年前 Mirror 成員之一姜濤主演的《我的天堂城市》,記得當晚多個院廳輪流謝票,場面墟冚(擁擠、嘈雜、熱鬧)之餘,戲院內外都滿是慕名追星的粉絲。問 Gary 當晚是否在這裏?他笑著猶豫一下,然後點頭說:「那天我是在這裏的,確實是萬人空巷,很多粉絲在場。我記得那一晚是因為 artist 還在隔壁院廳謝票,但不知道還有多久才結束,但這邊都已經完場了,要找人上去開咪(麥克風)說話暖場,繼續炒熱一下氣氛,然後開始有些觀眾就鼓噪了,說不知道等了多久,最後情況是有點尷尬。」

見慣追星人潮、燈光閃爍的大場面,日常穿著筆挺西裝的 Gary 形容自己對於執生(臨場應變)暖場,已經習以為常。謝票活動此起彼落,往往嘉賓未到,或是忙於穿梭幾個院廳趕場,Gary 及經理部的其他同事便要支撐場面:「我經常叫我們自己做氣氛小組,自己開咪說兩句,跟觀眾說多謝你們等待,你們準備好相機,他們一出來的時候就可以歡呼了。」

於今年初,香港電台製作的《獅子山下》單元劇裡,由黃綺琳、黃鐦執導的〈不日上映〉便描寫戲院經理在市道低迷中的謝票日常。其實 Gary 就是這個故事的原型人物,他說的那個場面,也正是故事裡的其中一幕。

作為一個站在前線的戲院經理,而且入行已經十八年,即是人生有超過一半時間都活在戲院裡,對於所謂寒冬期與結業潮的憂慮,只聽他說:「聽著這些新聞,其實都是會有點不開心的。但是你問我,對於戲院的前景,我還是很有期望的。」

在那個以他為原型的故事裡,適逢香港經濟不景,戲院經理收到公司結業及遣散通知。但直到最後一日仍然笑面迎人去謝票。

當然,故事純屬虛構,Gary 任職的戲院是仍然正常營業的。

轉向深度談:導演都可以是「明星」

「因為『首部劇情片』完全是導演的心血,寫劇本是他,拍的也是他,有些觀眾會覺得,原來我很想了解導演為什麼有這些想法。觀眾喜歡那部戲,其實是喜歡導演的很多東西。」

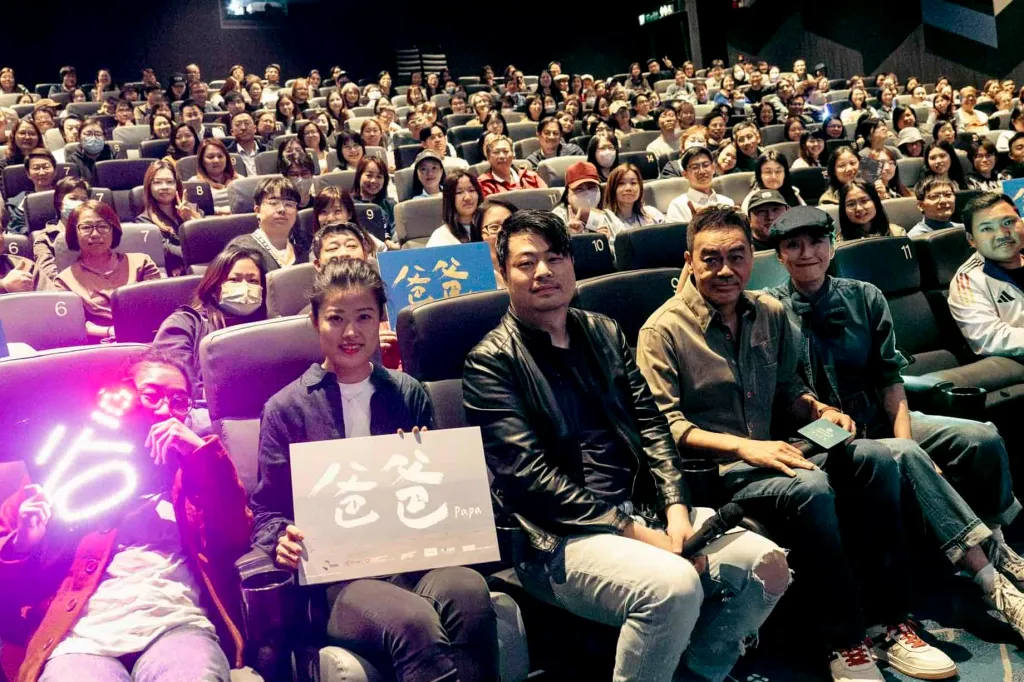

撇除當紅偶像的見面會、握手會,現在做謝票場的效益還有多大?回到高先戲院這一邊,Felix 坦然承認,情況不是很理想:「說真的我覺得效益不算很大,現在謝票變質的地方,是好像大家都一定要做,覺得你不做不行。如果有個巨星出來,那當然好,我們當時做《爸爸》(2024),劉青雲因為本身很喜歡這套戲,肯出來跟我們去跑謝票,透過這件事就可以叫多些人入場看。」

「不過現在有一點變成了老奉(應份)的東西,每一套戲都老奉要謝票,你預了我們這套戲上,就要去跑謝票,其實有時都會覺得,謝來做什麼呢?會有這樣的感覺。因為我是在一個剛好相反的年代開始去做,那時候我們是看著哪一場 full house 才去哪一場,現在不是,現在甚至是每一場都不 full,都很少人看,你就算用謝票吸引人去看,也未必一定會有效。」他接著說:「有時你來謝票,可能觀眾都不是那麼有興趣見到你這幾個人,那我為什麼要入場看呢?那就變成勞民傷財,同時又不能放假。因為謝票通常都是週末做的,然後你的明星出來,又要梳頭化妝費,租車又要錢,吃飯又要錢,如果你那天只是見得那幾個觀眾,有時就蝕本。」

至於阿邦,近年則有另一番體會。他說:「以前謝票都真是靠演員多一點,但過了幾年之後慢慢發覺,好像風向有點不同,演員出來也未必可以(除了 Mirror 成員),應該是由『首部劇情片』開始的。它有些改變了觀眾,因為『首部』完全是導演的心血嘛,寫劇本是他,拍的也是他,有些觀眾會覺得,原來我很想了解導演為什麼有這些想法。觀眾喜歡那部戲,其實是喜歡導演的很多東西。而且那些戲很多時候都沒什麼很有份量的 casting 陣容,那就開始發覺,導演原來都可以類似是一個『明星』。後期我反而覺得,大家都會認為導演的分享是最重要。」

過往導演都是幕後崗位,甚少公開露面與觀眾,近距離回答關於創作背後的想法,這與今日不可同日而語。阿邦續說:「這也有些影響了我自己怎樣看電影。以前就是純為娛樂,想看自己喜歡的演員,都不太在意是哪個導演,但當我入行之後就覺得,對我來說,導演才是最大的賣點,如果我自己負責去跟一套戲的時候,我會明白到,只要導演有被觀眾認同,這部戲都一定不會差到哪裡。」他轉念一想,笑道:「當然,如果是合拍片那些,那都是請劉生、古生出來做宣傳就夠了。」

「黃金時代市道很好,有很多大明星,但現在我們這個 generation 是沒有張曼玉、梁朝偉、張國榮的,不過,相對上這個 generation 的演員跟觀眾的距離近了很多,我覺得這並非一件壞事。」

謝票文化變質,於票房沒幫補之餘,電影公司都想撥亂反正,至少讓謝票成為新一代導演、演員與不認識自己的觀眾的交流平台。Felix 形容,早從他們做《一念無明》(2016)(即第一屆『首部劇情片』得獎作品)開始,便想嘗試做一些不同於謝票的活動:「會是比較有 focus 的映後分享,可能給導演多一點時間,可以問戲院額外拿 20 分鐘,說一下創作、拍攝的過程,而不是全日流水式、馬拉松式的謝票,那些就未必真的會有效。」

「尤其是新導演,我覺得新導演來說,如何面對觀眾也是一個很新、會很有得著的事。」他說。「世代落差是肯定有的了,譬如 Winnie 他們的那個 generation 就是生於所謂的黃金時代,那時候市道很好,那時候有很多大明星,但我覺得現在我們這個 generation 是沒有電影巨星的,沒有張曼玉、梁朝偉、張國榮,暫時我就覺得沒有。不過,相對上我們現在這個 generation 的演員跟觀眾的距離近了很多,我覺得這並非一件壞事。」

不蕭條的是電影節?另一種「穩定」

「近年電影的商業票房好像會跌了,但是如果純在電影節角度,反而我們挺穩定的。過去幾屆入座率甚至比以前好很多,所以我們不會直接感受到現在叫做『寒冰期』的情況。電影節跟商業的運作是很不一樣的。」

Felix 的想法,或者是想將行禮如儀的謝票文化,轉向到類似電影節常設的映後座談,吸納另一批不為追星起哄的深度影迷。

適逢金像獎舉行之前,就是香港國際電影節(HKIFF)。國際電影節與金像獎是香港兩大歷史悠久的電影盛會,事實上,國際電影節素來一票難求,儘管今日越來越少人到戲院觀影,但是電影節預售門票前夕,已有不少狂熱影迷在門口排隊。HKIFF 協會總監 Albert(利雅博),「當大家都會很注視,近年商業票房好像會跌了,但是如果純在電影節的角度看,反而我們是挺穩定的。過去這幾屆,入座率都很穩定,甚至比以前好很多,所以我們不會直接感受到現在的一個叫寒冰期的情況。我們跟商業的運作是很不一樣的。」

一方面,HKIFF 不需要搞謝票活動催谷銷情,但許多特別場次都設有映後分享和對談,也會為國際級導演舉辦作品展及大師班,Albert 形容,這樣的電影文化交流恆之有效,近年於國際間也有著很大迴響,「所以去年你也看到,我們能夠請來 Martin McDonagh、Victor Erice、Zahra Amir,今年芬蘭導演 Juho Kuosmanen 也會帶著新作《沉默狂想三部曲》(Silent Trilogy)親自來香港,他年紀不算很大,但已經在康城贏過兩個大獎了。我們每年都盡量邀請一些國際電影人,希望他們在影節期間可以來香港跟觀眾做一些交流。」

當然,今屆最多人談論的,要數到日本影后安藤櫻與剛提名金像獎影后的鍾雪兩人的同場分享,也正好是有別謝票場、見面會以外的一次深度對話。HKIFF 策展人 Alvin(謝偉烈)提到,以影展作品及嘉賓來說,香港觀眾一向鍾情日本及法國電影,因此也是他們的主要邀請對象:「像我們去年邀請了其中一位來自紀錄片競賽單元的伊藤詩織,也就是《黑箱日記》的導演,她亦感受到香港觀眾的熱情。只不過在交流方面,我們經常說香港觀眾不像歐美、內地的觀眾那麼進取,會把握機會立即發問,可能比較慢熱,先待別人問了兩題,然後再慢慢聊一個小時。所以其實很多時候,他們就會去到外面跟觀眾交流,觀眾就喜歡在外面拉著他們交流,對於他們來說很有趣的體驗。」

「國際電影節幾十年間都有帶電影人去見觀眾,這也是我們其中一個最重要的吸引力、特點。」節目總監 Geoffrey(王志輝)形容:「其實很多電影人反過來是很想見到觀眾的,很想理解觀眾對他們的作品有什麼看法。所以這不單是純粹對普羅大眾來說,一個見到明星的機會,甚至是對本身有興趣參與創作,或者是一些新導演都有所啟發。我們通常搞映後談的時候,都是希望盡量問到一些創作人,他們對電影的整體創作靈感之類,從而令香港導演在他們身上吸收更多,學多一些東西。」

「香港觀眾不像歐美、內地的觀眾那麼進取,會把握機會立即發問,可能比較慢熱。所以很多時候,他們就會去到外面跟觀眾交流,觀眾喜歡在外面拉著他們交流,這也是很有趣的體驗。」

「所以,不只是說見到大師,或者見到明星就好,拍張照片或者簽名,這些反而是次要的,那個交流才是最重要的。」Geoffrey 如是說。

東南亞可以取代內地?

只靠電影節小眾影迷的馬拉松式觀影,當然不足以拯救電影市道。過去一年,戲院未死,多少因為《破.地獄》和《九龍城寨之圍城》分別打了兩次強心針。一片慘淡之中,居然有兩部本地票房過億的作品,而且兩片的上映檔期都不是傳統的戲院旺季,反映最初片商都不是真的那麼有信心。Felix 坦言:「其實《破.地獄》和《九龍城寨之圍城》都真是奇蹟來的,突然間票房那麼厲害,但影協(香港影業協會)都出了報告,提到今年農曆新年的票房收入少了30%幾(農曆新年票房成績傳統上是全年指標),你可想而知,整體上的市道是有多差。」

突然間票房很厲害,既是好事,也可能不是。或者多少反映了觀眾變得更審慎,若不是話題作都不會爭著入場去看。意味著看戲不再是閒時消遣活動,對電影的熱情也不復過往。

「不過,香港人對港產片是有一種擁護、愛護的,是會特別支持的。是不是因為大家那時候看了很多合拍片,就覺得我們需要一些 local 的電影,即是廣東話、香港題材的電影呢,那就是為什麼《白日之下》《年少日記》(2023)這些很 local 的題材會有那麼好的迴響,亦都講到香港的社會議題。」Felix 猶豫了一下,又說:「但我也知道,另外是有很多人覺得現在每一部電影都講社會議題很無聊。」

「其實《點五步》也不是寫社會議題,是一部運動勵志電影,又有一些新導演會拍鬼片,像之前的《七月返歸》(2023),大家都不只是想拍沉重的社會議題,也有其他不同的方向想走。」他感慨道:「但很多時都是受預算的限制,可能你只能拍一部社會寫實的題材,因為它的演員有限,也不會有很大的場面,很多都是在你控制得到的 budget 之內。」

「香港人對港產片是有一種擁護、愛護的,是會特別支持的。是不是因為大家那時候看了很多合拍片,就覺得我們需要一些 local 的電影,即是廣東話、香港題材的電影。但我也知道,另外有很多人覺得現在每部電影都講社會議題很無聊。」

另一邊廂,提到新導演面對的預算問題,天下一電影的監製鄧維弼直言:「現在的一批新導演,是一定會拍一些中小型的作品比較多,但對新導演來說,一套戲可以請到多少特約演員,有多少景可以用,他連怎樣用錢都可能沒有這樣的概念,只會埋怨製片組給不了預算,或者其他事情配套不到。」在1990年代出身於製片組的鄧維弼,深明新導演的困境,點出關鍵是在香港拍電影,行內人工太貴:「比起其他東南亞地區,因為香港本身有著一個這麼大的電影工業,所以他們收的價錢,也都站在一個位置上面了,相對於你整個製作預算,就算只是拍一個很平淡、只有幾個景的戲,五、六百萬(港幣)起步都少不了的,稍微有規模一點的,其實已經要去到一千或者一千二、三百萬。」

「但現在新的一批導演都比較少機會去接觸那麼大的投資。」他接著說:「因為其實有一段時間,國內那些投資方都只會投資一些他們有認知的導演,至於新導演,你沒有數據那些東西,他們比較難評估,所以給到你的預算一定不會這麼大。」

年輕一輩的製片人常感慨1990年代香港電影工業輝煌,今非昔比,鄧維弼卻是過來人,在 1995 年跟劉偉強《廟街故事》開始全職做電影監製,也做過《古惑仔》(1996-)、《風雲》(1998)、《無間道》(2002)監製,他笑言:「像我這麼早入行,但入行的時候都已經是差不多『水尾』,一部戲拍到幾十組,在1990年代已經是很好了,以前1980年代的時候,那些戲是一定過百組,然後又同時開幾組這樣。所以,當時已經是跌落一個沒有那麼好的年代了,到現在當然更差。」

香港電影並不是第一次經歷所謂的寒冰期,他自己也曾一度心灰意懶,「做完《無間道》之後,應該 2002 年,那時市道都不是那麼好,做電影幕後永遠都是餐搵餐食(有一頓吃一頓),養不到家人,只是為了興趣才可以做。後來始終會結婚,想要穩定一點,而外面又接不到電影的時候,就要找長工了。」

鄧維弼毅然轉行做電視台體育節目,直到《長江七號》(2008)才有轉機復出。「2008 年開始,那個轉變就是戲院放映開始由菲林轉做 digital 的時候,當時很多製片都不熟悉後期,剛好這部電影是跟 Columbia(哥倫比亞影業)合作的,於是牽涉了很多後期部門,例如特技、聲效,或者是發行商,是有好幾間公司一起做一套戲。所以對我都是挺大幫助的,起碼我熟悉了跟海外發行商會有什麼來往,他們注重什麼,要交什麼物料。」《長江七號》也算是將鄧維弼帶回電影圈的一個轉捩點,「否則沒人記得我了,就比較難再做電影。」他說。

「但現在新一批導演都較少機會去接觸那麼大的投資。因為其實有一段時間,國內投資方都只會投資他們有認知的導演,新導演沒有數據那些東西,他們比較難評估,所以給到的預算一定不會這麼大。」

「以前的導演多數是紅褲子出身的,現在很多都是讀 APA(演藝學院)、從理論班出來的。」他接著說:「但你貿貿然一個新導演,可能你之前只是寫過劇本,去到現場的時候,自己都未搞掂,也因為可能現在的戲 scale 很小,他們要兼顧的東西不是那麼多,還有現在已經由菲林轉到數碼,他們更加幸運了,以前我們可能只有一兩部機,要不停換菲林去拍。現在,當演員或者現場環境配合到你的時候,你就可以盡量拍攝,我 NG 之後又可以再 Roll,是辛苦在剪接,但素材一定是多的。」

不過,拍攝門檻降低,素材太多,這也產生了另一些問題。他說:「尤其是現在市況差,以前他們可能有很多選擇,現在就可能會覺得,我拍了第一部,都不知道何時有第二部,唯有我見有一部,當然是盡量拍了所有我想拍的東西,全部都剪進去,不看片長,或者是不看商業性的考慮。」

「我不是說他們不厲害,他們可能觸覺會敏感些,但做電影某程度上有都是分派別,有些就是學院派,有些就真是商業一些的。在整個戲的處理上,究竟我現在是幫一間商業機構去做這個電影,還是我為了社會議題,既然有老闆支持我,我就拍盡一點,不理票房的事,你要去取捨了。其實這個平衡是導演一接到題目時已經要知道的事,這個也是新導演和可能是由紅褲子出來的導演的最大分別。」他補充道:「當然了,無論新還是舊導演,你一套戲多少分鐘,你要表達什麼,最主要你就要拿著這件事。」

「其實真的要做導演,除了在創作上你要表達到你自己的東西之外,我覺得是要和整個團隊去配合,定位了究竟我要拍一套什麼電影,我要表達什麼,在有限的資源中我可以怎樣分配。」

「如果這個戲可以入到國內或者去到東南亞的其他地方,某程度上導演要做一點自己的調節,其實我這個戲是走向這個市場,我跟發行部要怎樣配合才可以走遠一點?以前可能因為有預算限制,變成了我要去拍一些社會議題,或者規模比較小的戲。多看一些台灣市場或者東南亞市場要些什麼,可能在他們的想法或者創作上會再闊一些。」

鄧維弼坦言,其實都不是新一代電影人的錯,而是前人留下來的問題。「過去這十幾年,所有電影公司最主力的發展都在內地市場,變成他們自己都忽略本土市場,何況整個東南亞市場?東南亞市場就更加少留意香港片。始終是廣東話地區,對他們來說,這個市場是小的。但有能力的電影公司,其實就應該早點去想這方面的問題,可能我們拍一些其他市場都會要的作品,你要有一個數量,證明我們香港還有這樣的戲種,你才可以跟東南亞去談。我們會買他們的片引入香港發行,他們也都會願意買一些香港的電影去那邊做。」

「過去十幾年,所有電影公司最主力的發展都在內地市場,變成自己都忽略本土市場,何況整個東南亞市場?東南亞更少留意香港片。始終是廣東話地區,對他們來說,這個市場是小的。但有能力的電影公司,其實應該早點去想這問題。」

事實上,與東南亞市場合作,這也是天下一電影近年其中一個發展方向。像是一個重新播種的過程。「現在我們公司就是希望拉一些馬來西亞、台灣、泰國、東南亞市場,跟他們打了個關係,無論我們投資他們的電影,或者他們投資我們的戲,除了在香港上映,在另一邊也可以上映。」

因此,在香港電影市道低迷,沒戲可開的當下,產量仍然驚人的馬來西亞,正是其中一個可以找到出路的電影市場。鄧維弼指出:「始終馬來西亞都有六、七百萬華人,當然新一批華人其實已經很少看香港片了,他們都看內地片,但既然我們有共通的語言,可能對市場會再好一點。尤其是鬼片、古惑仔電影,這種我們十年八年都沒有認真拍攝過,其實以前是我們的最強項,也可以拍得很快,現在其實就要慢慢去試一下走回這市場,做自己想拍的題材,就算真的有些片上不到內地的話,都希望東南亞市場會注重到我們。」

「但要衡量怎樣才拍到這些片,對一些新導演來說,可能是有衝擊的。」

評論區 0